侨民追忆农场往事,此心安处即是吾乡

在古村,作家一行与“特别”的嘉宾们开展了一场座谈会。这四位嘉宾分别是:光明农场历史见证者——生于1933年的原光明农场党委书记梁鉴时;光明侨民生活守望者——生于1938年的光明华侨农场第三任侨联主席罗焕荣;光明红色党建精神践行者——生于1943年的光明区党代表、美丽翠湖合唱团团长郑秋元;光明改革开放大潮中的建设者——生于1945年的深圳光明集团有限公司原工会主席黄九渊。

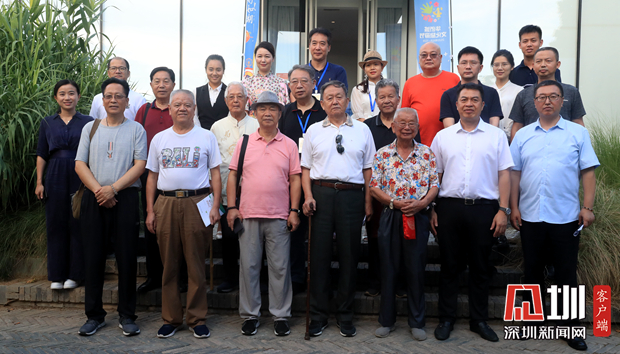

与四位老光明进行座谈,深入了解光明。

四位嘉宾通过口述,分享了自己在光明的经历与故事。梁鉴时回忆道,当时建厂是为了生产副食品供港,但是从1958年农场成立,一直到1980年后,才实现供港的目的。那时通过与香港合作,由香港出资出技术,光明提供土地与人力,生产牛奶运往香港,起初没有名气,便通过报纸广告、去球场赠饮等方式,让光明的牛奶进入香港市场。梁鉴时直言,这期间几十年的过程非常艰苦。

马来西亚华侨罗焕荣在街坊眼里德高望重,被称为“罗太公”,1949年,12岁的罗焕荣被英国当局从马拉西亚遣送回国,几经辗转,最终定居光明。几十年来,他见证了光明的迅速发展,更是越南归侨历史的重要见证人。他在诗里写道,“楼房雄起遍地花,科技发展业兴旺”。

郑秋元的一首山歌,深深打动了在场每个人的心。他积极组织合唱团义演活动,“红色小舞台”成为当地响亮的党建品牌。黄九渊自从1983年调任到光明后,深度参与了光明改革开放以来的发展变迁史,不仅是光明改革开放大潮中的重要建设者,今天也见证了光明更加迅猛的发展。

听完四位嘉宾的分享,蒋子龙称感受到了光明的“活”历史。他表示,这次座谈的形式很别致,是一场活生生的课堂,在感受现在的光明区的同时,了解历史以及当年的艰难困苦。“光明的历史很有味道”。座谈期间,四位老人手机铃声不时响起,蒋子龙笑称,这说明光明的老人们生活很年轻。

光明“活”历史四位长者:梁鉴时、罗焕荣、郑秋元、黄九渊,与作家团一行合影。

■链接

作家的光明印象

●蒋子龙:光明名副其实!体现了一种有根有脉的生命力,这是一种后劲,光明是实在的,不是一句漂亮的词语。光明让人感到了一种希望,一种磅礴的生机和力量。有一种优势叫后来居上,光明就是这样,可吸取前面开发的经验和教训,发挥自己旳特长,后发先至,后来居上。土地是财富之母,千年老根黄土里埋!

●王炳根:在深圳这样现代化的大都市,有光明这一大片绿色的宝地,便是这个城市的希望与未来。同时,光明也在不断提升自身的文化品位,从绿色文明中,步入一个新时代。

●周桐淦:难忘光明行,特别难忘光明读书会。人说“山高人为峰”,我说“人高书为峰”,爱书的光明人会创造光明的新高峰的。

●罗光辉:光明正处在大发展期,希望看到光明的发展与自然结合,天人合一,发展要讲持续,要把握一个度。

●凡一平:烧猪、乳鸽、甜玉米真好吃,让我永远记住了光明。

●梦也:建议有三:若有光明农场旧址最好保留;建立光明农场民俗博物馆(收集服装、农具、日用品、照片,音响等文化用品);留下口述记录,或回忆文章及书信。

●李皓:光明街道自带光芒,带着厚重的历史,带着一种勤恳敬业、守正创新的精神,从深圳这片热土脱颖而出,充满憧憬与希望,充满必胜的信念和永恒的激情!

●沈念:光明区很新,但有历史,是自带光芒之地。我感觉到光明在加快建设的进程中,有一个科学的理念,有一个执行力很强的领导班子,特别是并没有忽略文化的培育。归根到底,留住光明的记忆,就是留住人的记忆,文化的记忆。期待光明在挖掘、保存特有文化元素符号的基础上,创造独一无二的,凝聚光明人荣光的记忆。