深圳新文学大系:打工文学卷

主编:李杨

出版:海天出版社

时间:2020年8月

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第096960号

内容简介

就“打工文学”的多重功能而言,它首先是一个“地方文化符号”。深圳的经济发展是一个奇迹,对于一个如海市蜃楼般突然出现的“国际大都市”而言,焦虑来自文化与历史的匮乏。因此,创建文化符号来回应“深圳是文化沙漠”的批评与质疑,也就自然成为深圳文化工作者所面临的挑战。从某种意义上来说,“打工文学”的命名与推广,与这种文化焦虑不无关联。作为一张城市文化的名片,“打工文学”这个含义模糊的称谓,既切合了深圳独特的城市身份,也为各种文化诉求的表达留下了足够的空间,可以说它已成为深圳文化人筚路蓝缕的文化实践中最成功的案例之一。

作者简介

李杨,北京大学中文系教授,博士生导师。主要从事中国现代文学、比较文学及文化研究。出版有《两种智慧——科学与中国政治文化》《文化与文学:世纪之交的凝望》《50-70年代中国文学经典作品再解读》《文学史写作中的现代性问题》等专著。

导 言

“打工”如何“文学”?“文学”怎样“打工”?

——“打工文学”的知识谱系学/李杨

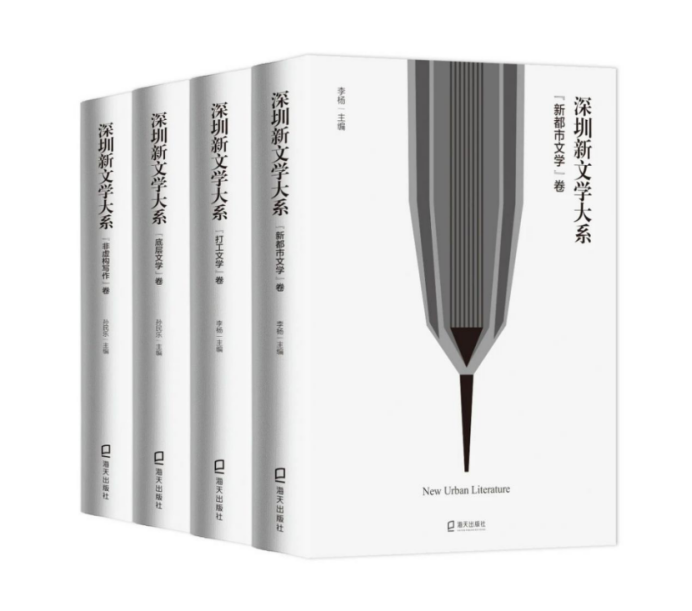

上编:“打工文学”

作品

深夜,海边有一个人/林坚

别人的城市/林坚

我们INT/张伟明

下一站/张伟明

这里没有港湾/黄秀萍

人在旅途/安子

打工女郎/安子

漫无依泊/周崇贤

米脂妹/周崇贤

打工妹在“夜巴黎”/黎志扬

评论与报道

打工世界与打工文学/杨宏海

面对精彩的打工世界——“打工文学系列丛书”序/杨宏海

市场经济下的文学新潮:打工文学/杨宏海 尹昌龙

打工文学与文学史/谭运长

青春驿站/钟晓毅

走向新的地平线——谈深圳的“打工文学”/李小甘

打工文学的文化意义与视角调适/王为理

在“中国梦”的面前回应挑战 ——“底层文学”和“打工文学”的再思考/张颐武

文化视野中的广东打工文学/杨宏海

为打工文学立言/深圳市特区文化研究中心 整理

打造“打工文学”品牌,促进社会和谐进步——首届“全国打工文学论坛”纪要/邓少林 易贞 范明 整理

打工文学:文明转换的一串脚印/杨文雯

“关注‘打工文学’是批评家的职责”——评论家杨宏海呼吁关注底层写作/石一宁

打工文学:是否代表民工话语权/任志茜

首届鲲鹏文学奖为打工文学正名/林洁 王丹阳

下编:“后打工文学”

作品

出租屋里的磨刀声/王世孝

国家订单/王十月

流水线/郑小琼

铁/郑小琼

黄麻岭/郑小琼

打工,一个沧桑的词/郑小琼

零点的搬运工/谢湘南

呼吸/谢湘南

吃甘蔗/谢湘南

流水线上的雕塑/许立志

流水线上的兵马俑/许立志

我谈到血/许立志

赠林志玲/许立志

纸上还乡/郭金牛

庞大的单数/郭金牛

罗租村往事/郭金牛

想起一段旧木/郭金牛

评论与报道

我看“打工文学”的价值与意义/何西来

现实关怀、底层意识与新人文精神——关于“打工文学现象”/蒋述卓

《大鹏湾》的文学生产/尹昌龙

打工:一个沧桑的词/柳冬妩

“我们并不沉默,只是没有人倾听”/郭珊

打工诗歌:为漂泊的青春作证/罗德远

郑小琼:在诗人与打工妹之间/成希 潘晓凌

分享生活的苦——郑小琼的写作及其“铁”的分析/谢有顺

打工仔文学的亮丽风景/杨匡满

生活与词语的双向搬运——读谢湘南诗集《零点的搬运工》/安石榴

“底层生存写作”与我们时代的写作伦理/张清华

伦理与诗歌伦理/钱文亮

“打工诗歌”的美学争议/冷霜

“一颗螺丝掉在地上”/秦晓宇

诗人之死与艺术的重生——“打工诗人”许立志诗歌论/何雪峰 白杨

乡关何处/杨炼

外省、工业、乡愁与疾病的隐喻/郭金牛

郭金牛:从居无定所到走上国际诗坛/何晶

附录

我是范雨素/ 范雨素

编后记

《深圳新文学大系》编后记

在中国文学史、学术史乃至出版史上,1930年代中期,由上海良友图书印刷公司编选出版的《中国新文学大系》是一座公认的纪念碑。该文集出自编辑赵家璧的创意,借用日本出版界的“大系”编撰体例,将五四新文化运动以来新文学的第一个十年(1917 年至 1927 年)中最优秀的文学作品,以西方文学的体裁分类法——四分法——编辑到一起。该书成为中国最早的大型现代文学选集,为后人研究新文学发展提供了珍贵的史料。更重要的是,作为中国新文学最初的整体亮相,《中国新文学大系》通过对经典作品的认定,确立了“文学”的标准,奠定了中国新文学史写作的体例、原则与基本框架。

《深圳新文学大系》的编撰构思,自然不无《中国新文学大系》的启发,但是,在八十年之后编撰这样一部以“深圳”为名的“新文学大系”,却无意于复制前者的成功经验,它定位于“以深圳文学讲中国故事”——通过浓缩改革开放以来整个中国城市化进程中的深圳故事,再现当代中国近四十年来发生的巨大而复杂的历史变化以及与之相伴生的情感与心理变化。具体而言,就是通过对近四十年来深圳的各类文本的纂集,不仅要记录这个城市的现实变化与精神脉动,而且要显示流淌于其中的当代中国的激情和梦想。

深圳并不是一座普通的中国城市。作为中国改革开放的试验田,深圳故事是中国当代社会和文化变革的寓言,是“中国故事”中最具华彩的乐章。坊间曾有一个说法,形象地说明了深圳之于“中国故事”的意义:“要知道中国的历史,五千年看山西,三千年看陕西,一千年看北京,一百年看上海,四十年看深圳。”一百年前,呱呱坠地的白话文学记录了古老中国在步入现代之门时的躁动、困窘与渴望,这份记录如今已经成为我们辨识历史、探寻未来的一个基本参照。从某种意义上说,深圳四十年来的“新文学”也同样可以被看作是中国步入一个新的时间门槛的记录。

中国近四十年来的现代化、城市化实践见证了众多城市的崛起和发展,如同《看不见的城市》(卡尔维诺)中马可·波罗将世界上所有的城市都视为自己的故乡威尼斯的影子,对于《深圳新文学大系》的编撰者和评论者而言,从1980 年代中期开始,所有的中国城市都是深圳的影子。

深圳作家邓一光曾指出,深圳文学的重要特点是其表现的强烈的“漂泊感”和“悬浮性”。它表现为异乡生活的内心焦虑、现代化生活的挤压、身份确认的恐慌、文化的盲目与盲从,等等。很显然,邓一光总结的这种情感体验并非仅仅属于深圳,它同时是正在经历人类历史上最为壮阔的城市化进程中所有中国人的情感结构与集体无意识。换言之,我们记录的深圳,不仅仅是一个地理概念,一个空间概念,同时还是一个时间范畴,一个历史范畴。正是在这一意义上,这部全新的“大系”虽以“深圳”为名,讲述的却是正在发生的“中国故事”。

新的中国故事需要一种新的讲述方法。诞生于1930年代的《中国新文学大系》及其确立的“中国现当代文学史”写作模式,通常采用文学体裁分类法,即以“小说”“诗歌”“戏剧”“散文”四种文类作为基本的结构方式。近年这种分类方式受到了越来越强烈的质疑,除了因为这种分类法完全照搬历史不长的现代西方文学制度外,更重要的是这种纯文学分类方法常常遮蔽了文学实践所蕴含的更为丰厚的文化政治内涵。《深圳新文学大系》将近年学界的理论反思转化为具体的文学史实践,打破“纯文学”的体裁限制,采用主题学的分类原则,选取“新都市文学”“打工文学”“底层文学”“非虚构写作”等虽然创生于深圳,但其意义远不局限于深圳的文学——文化政治范畴,展开知识考古与思想辨析。每一主题单独成卷,由相关作品、评论以及选编者撰写的导言组成。

我们希望兼具“文学史”与“作品选”双重功能的《深圳新文学大系》不仅在“问题与方法”层面为“中国当代文学史”的写作提供启示,同时,还能为“中国故事”的讲述提供新的视野与动力。

《深圳新文学大系》编委会

图 书 在 线

书名:故乡的名字

类型:诗集

作者:刘仁普

出版:北京.团结出版社

出版时间:2018年2月第1版

定价:32元

书名:低处倾诉

类型:诗集

作者:刘仁普

出版:中国戏剧出版社

出版时间:2013年4月第1版

定价:28元

书名:青春在歌唱

类型:诗集

作者:刘仁普 周锡敏

出版:北京.大众文艺出版社

出版时间:2010年9月第1版

定价:28元